認知症と骨折は切っても切れない関係

認知症の方は意欲の低下が進み、運動や頭を使う活動を積極的に行なわなくなる傾向があります。そのため骨粗鬆症が進行し、転倒すると骨折しやすい状態になっています。

認知症の方が転倒しやすい原因の一つは注意がおろそかになることです。もともとご高齢で白内障、緑内障、網膜疾患などで視力が弱り、筋力や平衡感覚が低下している上に注意力が低下しますのでさらに転倒しやすくなるのです。施設などでは夜間は多くの利用者に対してスタッフ一人体制で見ている所がほとんどですので対応が間に合わず、自分でトイレに行こうとして廊下で転倒するケース、ベッドから降りようとして自室で転倒するケースが目立ちます。夜間の禁止事項を覚えられなかったり、トイレの場所がわからなくなったりすることも原因の一つでしょう。

転倒による骨折

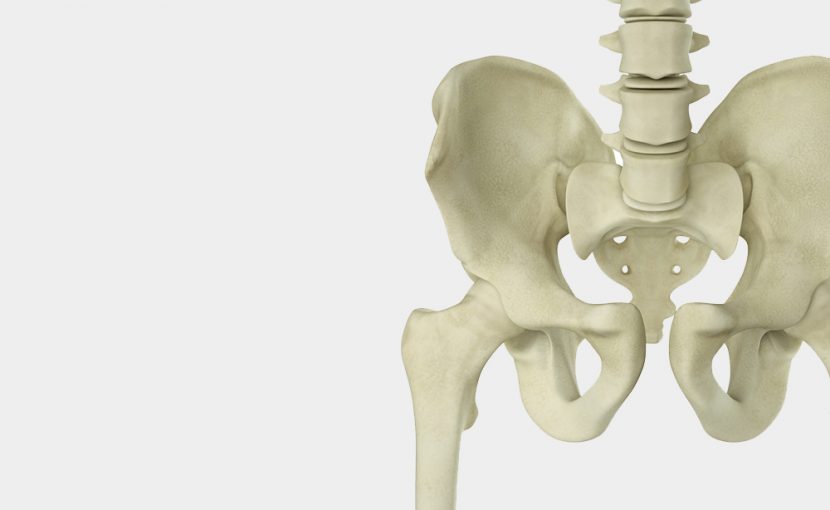

最も重大な骨折は大腿骨骨折です。治療期間が長くなるために寝たきりになったり、入院中に認知症が進んでリハビリの意味や方法を理解できなくなることもあります。認知症、身体能力の両面でマイナスの要因が多くなるのです。大腿骨骨折の90%以上は転倒でおこっていますので、転倒の予防が骨折や認知症の進行を防ぐことにつながります。

転倒の予防1

転倒が一番起こりやすいのはベッドの周辺です。生活している方の動線を観察し、転倒につながりやすい状態になっていないか見直すことが大切です。段差の位置や不要な物品の有無や家具の配置なども考え、特に転倒の危険性が高い方にはヒッププロテクター(股関節を守るコルセット)の使用が効果的です。

転倒の予防2

通常の高齢者の30%は1年間に1回以上転倒するとされていますが、認知症の方はその2倍と言われています。また転倒しやすい認知症の方は転倒しにくい認知症の方より5倍以上施設入所に結びつきやすいことが分かっています。けれども認知症になってしまうと運動による転倒予防効果は残念ながら低いのが現状ですので、施設などでは軽度認知障害の方への取り組みが大切ということになります。

転倒の予防3(最近の研究から)

高齢者の中に、「歩行中に会話をしようとすると足が止まる人たち」がいます。つまり、何か頭を使う事をしようとするとそれと同時には歩行ができなくなるという現象です。この様な特徴は一般的な高齢者にも起こる現象ですが軽度認知障害や認知症では特に目立ち、転倒の原因の一つと考えられます。そのため、歩きながらボールを取ったり投げたりする運動や歩きながら暗算をするといった二つの課題を同時にこなす訓練が勧められています。1回2時間、週に2回、12週間行なうと歩行速度や歩幅が改善したというデータが出ています。転倒や骨折の予防に期待できる方法かもしれません。