日本頭痛学会誌2019年3号に掲載された「生活習慣」と「頭痛」に関するビッグデータの解析結果を紹介致します。このような実態調査は行われたことがなく、興味深い結果が出ています。現在、片頭痛の罹患率は8.4%、緊張型頭痛が21.7%という事になっていますが、頭痛の人がみんな病院にかかるわけではありませんので、一般の方の生活習慣を調べることで頭痛との関係がよりよくわかるだろうという研究です。

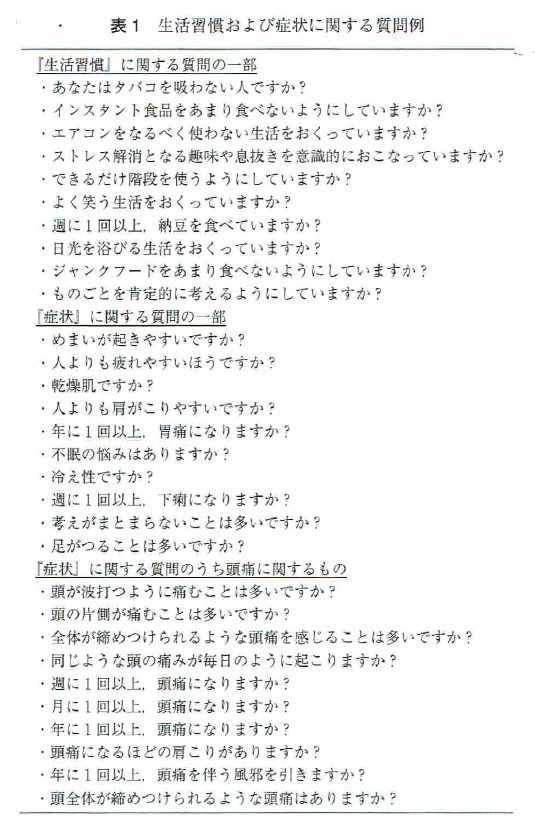

方法はウェブサイト「健康情報アプリ my healthy(マイヘルシー) 」を用いて食生活、運動に関する質問688問、身体症状に関する質問438問を送り答えてもらいます。その内容の一部を下表に示しています。1問の回答時間が1.25秒以下のものは内容を十分確認していない可能性が高いので集計から外しています。有効回答者数は男性1601例、女性2137例で80%が20歳から50歳でした。

この研究は色々な生活習慣と頭痛の関係をアンケート形式で調べているだけですので、頭痛の原因や誘発因子を確定できるようなものではありません。原因なのか結果なのかもわかりません。ただ、頭痛予防に必要なおおまかな傾向はわかります。その結果「緑黄野菜を多く食べる人」、「ストレス解消となる趣味や息抜きをしている人」、「筋力トレーニング、早歩きなどの運動習慣のある人」、「玄米を食べる人」では頭痛の頻度が少ない傾向がみられました。また、興味深いのは緑黄色野菜のうちピーマンを定期的に摂取することが頭痛に良い影響を与えているという強い相関関係が出たことです。いったいピーマンの成分の何がいいのか、これはまだ分かっていませんので今後の研究課題です。

玄米は精白していない米なので精白米よりもビタミンB2やマグネシウムなどのミネラルが多く含まれています。以前よりビタミンB2やマグネシウムに片頭痛予防効果があることは知られていますのでそれを裏付ける結果と言えるかもしれません。また、片頭痛や緊張型頭痛を悪化させる原因にストレスがあることもよく知られていますので、ストレス解消を心がけることが予防に大切であることも確認されたといえるでしょう。

このようなアプリを用いた研究はスマートフォンを自由に操れる世代が中心になりますので全世代に当てはまるものではありませんが、これからも色々な病気の情報収集と解析のためにはいへん役立つ方法になっていくと考えられます。