年を取ると食事中にむせることが多くなります。物が食道に入ろうとするときには、気管への入り口が閉鎖するのですが、その反射がスムーズにいかず、ゴホゴホとむせこんでしまいます。高齢者に多いフレイル状態(心身虚弱状態)は歩行障害と栄養不良から始まりますので、物をきちんと飲み込める力はとても大切な要素です。また、飲み込む力が弱って起こる誤嚥性肺炎は致命的な疾患の一つですので、これを防ぐ点からも嚥下機能の維持は大切です。

Ⅰ 高齢者の摂食障害、嚥下機能低下の原因

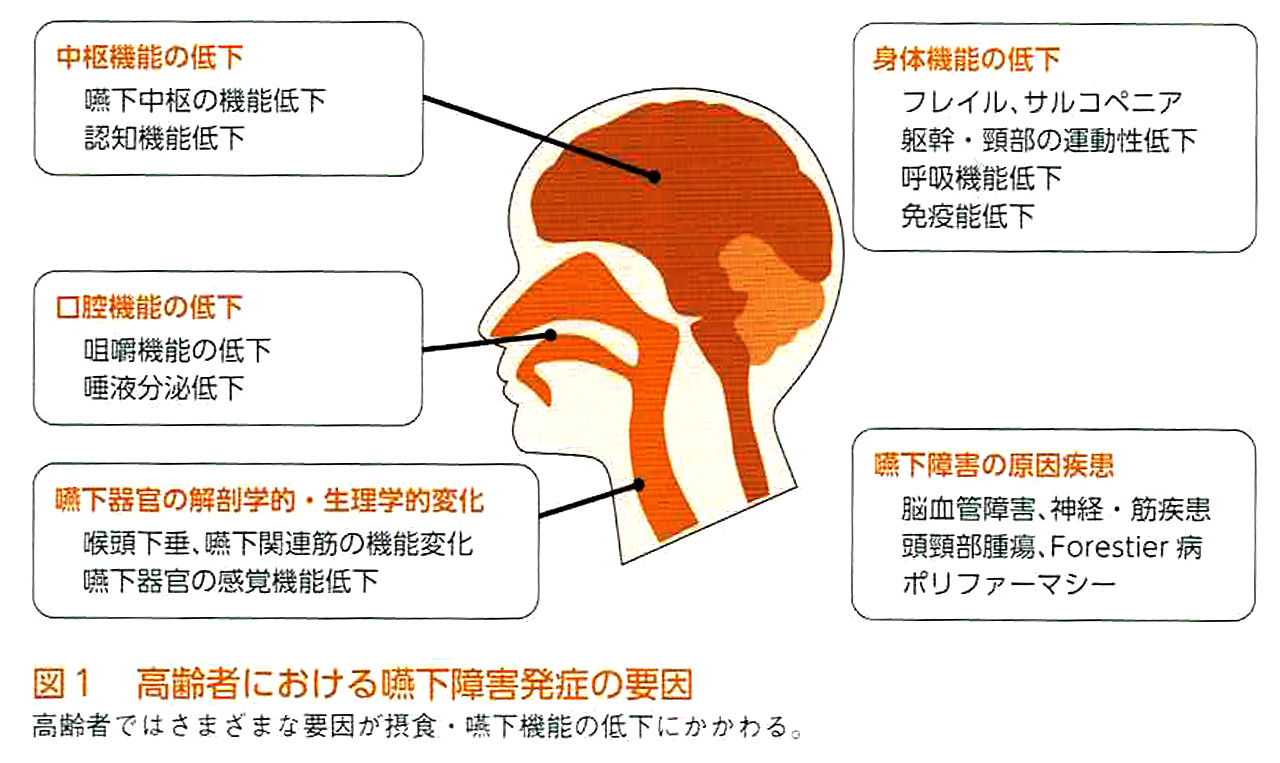

図1のように多くの原因で高齢者の嚥下障害は起こります。このような状態は「老嚥」と呼ばれています。これは病気ではなく、生理的な老化が主因で、嚥下に関連した筋肉の機能低下、味覚、嗅覚の低下、口腔乾燥、反射異常が複合的に影響しているものです。

① 精神、身体機能の低下

高次機能障害、認知症の方では過量の食物を口に入れてしまう、食べ残しがあるのに次の物を入れてしまう、食事に集中できなくなる、などの状態が起こりやすく、そのすべてが嚥下障害の危険因子になります。

また、首を維持する力や筋肉の運動性が落ちて正しい姿勢を保てなくなり、嚥下活動がスムーズに行えなくなります。

② 咀嚼機能の低下

物を嚙む力も加齢で低下しますが、歯牙が欠落するとそれは一層顕著になります。噛む力が弱まると、口の中に食べかすが残り、口腔内の衛生の悪化にもつながります。咀嚼機能とそれに続く飲み込みの作業は連続しているので、円滑に物が呑み込みにくくなるのです。

③ 嚥下障害を起こす病気や薬

脳卒中や神経系疾患、筋肉の病気などいろいろな病気で嚥下がしにくくなります。物を飲み込むときに使う神経や筋肉のしくみはとても精密で、脳卒中後遺症では手足の麻痺につい目が向いてしまいますが、嚥下するための筋肉の弱さやバランスが落ちていることも知っておかなければいけません。

また高齢者の嚥下障害に大きな影響を与えるのは薬です。

最も多い原因薬は睡眠薬と抗不安薬です。特に習慣性の強いベンゾジアゼピン系は、鎮静催眠作用、筋弛緩作用により、嚥下中枢を抑制します。その結果、食べ物の塊を口腔内から食道に導く力が弱ります。また、食道に入る瞬間のタイミングがずれてうまく飲みこむことができなくなります。

次に多いのが抗うつ薬、抗精神薬です。これらの薬に共通する副作用は錐体外路症状で、飲み込む時に必要なたくさんの筋肉のバランスを崩すためにむせたり、口の中にいつまでも食べ物が残ったりするのです。これが誤嚥性肺炎の大きな原因となります。