スマホを持つ年齢の低下に伴いスマホとの付き合い方が大きな社会問題になっています。スマホの使用状況と学校の成績(小学校高学年、中学生)にはどんな関係があるのでしょうか。東北大学と仙台市教育委員会との合同研究の結果が注目されています。子供を持つ親としても大変興味のある話題です。この中からいくつかのグラフを取り上げて検討してみましょう。

どんなアプリを使用しているのか

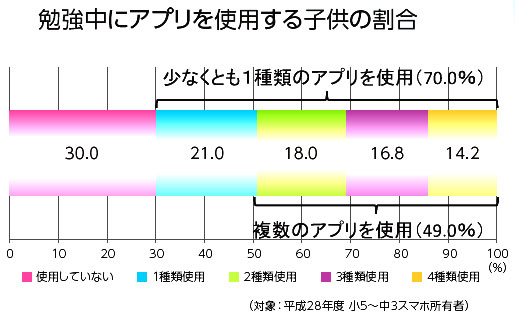

子供たちは勉強中にどんなアプリを使用しているのでしょうか。私たちの感覚では勉強に役立つアプリ?音楽アプリ?と考えてしまいますがとんでもありません。今回の研究では動画、ゲーム、ライン、インスタグラムなどなどその種類は多岐に及んでいました。下の表1の様に、勉強中にアプリを使用している中学生の割合は70%。そのうち49%が複数のアプリを使っていました。

(表1)

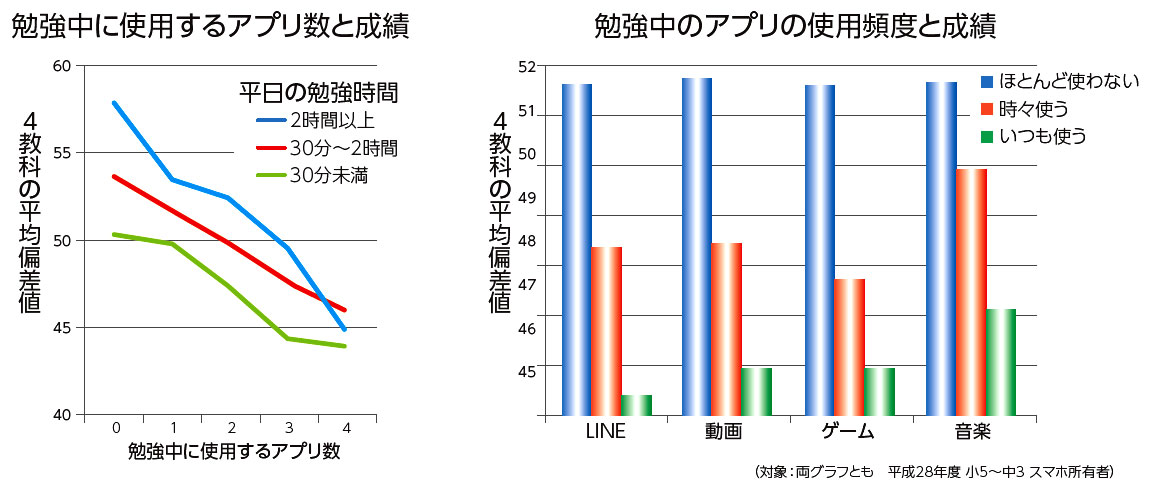

次に、表2では勉強中に使用するアプリ数が多い子供ほど偏差値が低く、アプリ数が多くなると2時間以上勉強しても勉強の成果が上がらない事が示されています。スマホを手元に置きアプリを使うことで集中力や注意力が散漫になるのでしょう。特に表3でわかるようにラインなどの無料通話アプリは極端に時間を取られ集中力を削ぐため、これに時間をかけている子供は偏差値がとりわけ低くなっています。(この結果の解釈は複雑ですのでここでは省きます)

(表2)(表3)

スマホの使い方はどのようにすべきか

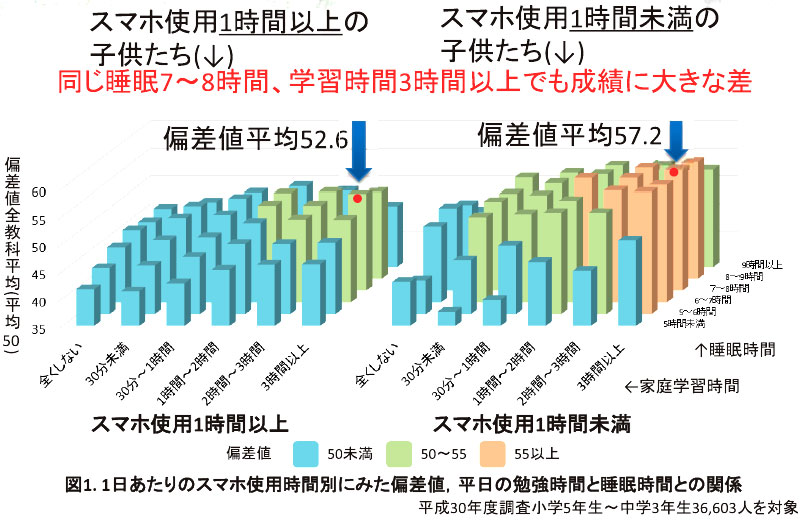

では、スマホの使い方はどのようにすべきなのでしょうか。下の表4を見てください。棒が縦に長いほど成績がいい事を示しています。オレンジ色の棒が偏差値が一番高い群です。スマホ使用1時間以上のグループ(左図)では1時間以内のグループ(右図)と比べて平均偏差値が約5点も差がついています。しかも1時間以上使うと、せっかく3時間以上勉強机に向かっていても成績は伸びず、50をわずかに超える程度だということがわかります。一方、右図のスマホ1時間未満のグループでは一日2時間から3時間以上勉強するとずいぶん成績が上がっているのがわかります。さらに注目すべきなのは、このグループでは30分以下しか勉強しなくても、偏差値はほぼ50を越えているのです。

睡眠も大切です。スマホ使用が1時間以下でも以上でも、睡眠時間が5時間未満(一番手前の棒グラフ)では偏差値は50以下に留まっています。睡眠が脳を休め、子供たちの学びを支えてるのです。

(表4)

この研究のまとめ

- 勉強中のアプリ使用数が増えるほど成績が下がってしまう、成績向上のためにはスマホ利用は一日1時間以内におさめ、アプリ数を減らそう

- スマホを1時間以上利用すると、家庭学習を3時間しても成績は伸びない

- 勉強中はスマホは親に預けるという決まりを作ろう

- 十分な睡眠時間を確保することが記憶の固定につながります