「難聴者は認知症になる危険性が高い」。これは経験的、感覚的に理解できる事ですが、それを科学的に証明する論文も見られるようになりました。人は誰でも加齢と共に難聴が進み、特に高音部が聞こえなくなります。モスキート音という蚊の鳴くような超高音の小さな音が若い人にはよく聞こえるのに対し、我々には全く聞こえません。加齢性難聴は60代の3割、70代の半数以上に見られます。

「一次聴覚野」のこと

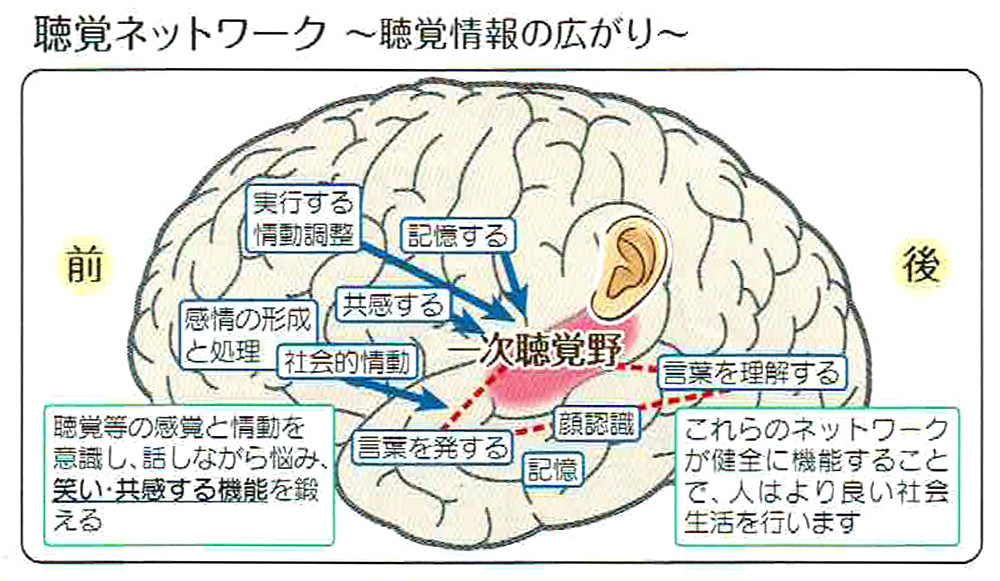

音は、耳から入って外耳道、鼓膜、中耳、内耳へと進み、内耳の蝸牛という装置から聴神経で脳に伝わります。側頭葉の「一次聴覚野」という聴覚中枢の働きがとても重要です。

上の図の「一次聴覚野」は、外から入ってきた「音」が誰の声か、どんな内容か、返事をしようかどうしようか、などいろんなことを瞬時に考えて判断する部位です。会話によって強く刺激される場所なので、コミュニケーションの中心的な役割を担っているといえるでしょう。

「一次聴覚野」に異常が生じると、音が入ってきても相手が何を言っているかわからなくなります。コミュニケーションが大きく阻害されるので、人との接触や会話がおっくうになり、うつ状態を引き起こすこともあります。また、他人に共感したり、物事を実行したり、社会的活動を行うために大切な部位でもあるので、ここの働きが落ちる事は認知症に直結しているのです。

ある研究論文では「一次聴覚野」の萎縮がある人は認知症になりやすいという結果が出ています。すでに認知症になっている人はもちろんですが、「認知症でない人でもこの部位の萎縮があると、萎縮がない人の3倍くらい認知症に移行しやすく、発症する時期も早い」というデータを発表しています。

聞く力と認知症の予防

1. 聞く力を鍛えよう

日ごろから丁寧に人の話を聞き、ゆっくりでいいのでしっかりと考えてきちんと返答する癖をつけましょう。大勢の中であわただしく会話をする必要はありません。焦ると聞き間違いや言い間違いが増えます。静かな場所でゆっくりとした会話を心掛けましょう。

2. 早期発見

高齢の方は一度は必ず耳鼻科で聴力検査を受けましょう。どのような音程の音が聞こえにくいのかがわかります。耳垢が塊になって外耳を塞いでいてそれが難聴の原因だった人もいました。介護する人にとっても患者さんの難聴の程度やタイプを知ることは大事なことです。

3. 予防と対策

加齢性難聴は予防できない。それは確かですが、動脈硬化による血流障害が難聴を悪化させることも事実です。生活習慣病のコントロールはやはり大切です。

また、集音器や補聴器などはその人の使い勝手やライフスタイルにあったものを選んであげてください。最近のスマホでは高齢者用の呼び出し音も設定されていますので、電話を取り損ねることが多い方には役立つかと思います